ハスワーク categorie

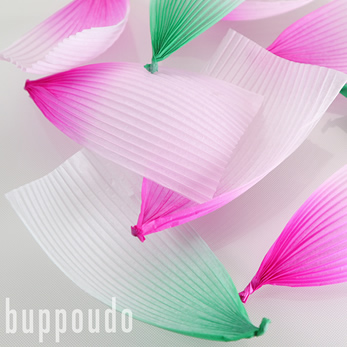

ハス花盆提灯

今年もご先祖さまが帰って来られます。

ご家族の温かなおもてなしのひとつに

手づくりの盆提灯をお供えしませんか?

色鮮やかな紙でハスの花をつくり

ライトで照らします。

花の色や咲き具合はさまざま !!

お子さまから大人の方まで

楽しくご参加いただけます。

世界にひとつだけの花を咲かせ

今年のお盆をお迎えしましょう。

- 2024年

6月25日(火)~7月20日(土)

期間内曜日限定

| 火・木 | 土・日 |

|---|---|

| 14:00~15:30 | 10:30~12:00 |

3,500円

(材料費・電池式ライト・お持ち帰り用手提げ袋を含む)

| □所要時間は1時間半程度 |

| □おひとり様 1個の作成 |

| □メガネが必要な方はお持ちください。 |

| □小学生以下のお子様は、保護者のお手伝いが必要な場合があります。 |

【2つの参加方法】

(1) Webサイトで事前予約

(2) 店頭で事前予約

【お問い合わせ】

お仏壇お仏具の専門店 佛法堂

Tel 03-3841-3930

受付時間 10:00~17:00

お仏壇お仏具の専門店 佛法堂 2F

東京都台東区寿2-7-13

皆さまのご参加をお待ちしております!

ハスワーク daicate

色鮮やかな紙でハスの花をつくる

ワークショップです。

「いつでも」「どこでも」「誰でも」つくれ

誰がつくっても美しく

つくった人も、もらった人も温かい

気持ちになれます。

作りかたはとってもシンプル!!

専用の紙を「ばらして」「こよって」「はりつける」だけ

お子さまから大人の方まで幅広い世代に親しまれています。

さまざまな場所で

目的もいろいろ

出来あがった花をどんな形であれ

愛でましょう。

きっとそれは、優しい気持ちをもち

相手を受け入れることにつながるでしょう。

一緒にハスの花を咲かせてみませんか?

今年もご先祖さまが帰って来られます。

ご家族の温かなおもてなしのひとつに

手づくりの盆提灯をお供えしませんか?

色鮮やかな紙でハスの花をつくりライトで

照らします。

花の色や咲き具合はさまざま !!

お子さまから大人の方まで楽しく

ご参加いただけます。

世界にひとつだけの花を咲かせ今年のお盆をお迎えしましょう。

| ■開催時期 | : | 6月~8月 |

| ■会 場 | : | 佛法堂 2F |

| ■参加費 | : | 3,500円 |

2019年のハス花盆提灯づくりはこちら

2020年のハス花盆提灯づくりはこちら

2021年のハス花盆提灯づくりはこちら

2022年のハス花盆提灯づくりはこちら

仏教に縁のある「ハスの花」と「お香」に

親しむ時間です。

お香の香りを感じながら

あなたの好みの色でハスの花を作ります。

玄関やリビング、寝室やお仏壇のまわりに

また、大切な方へのプレゼントにも

おすすめです。

つくった人も、もらった人も温かい

気持ちになれます。

| ■開催時期 | : | 9月~11月 |

| ■会 場 | : | 佛法堂 2F |

| ■参加費 | : | 3,500円 |

お釈迦様の教えの「華果同時」という

言葉があります。

ハスは、華を咲かせるときから

果(実)を持っています。

人も生まれながらにして心を持っています。

五感を感じながら手を動かしていると

自身の心を映し出したようなハスの花を

咲かせることがあります。

自身とゆっくり向き合う時間として

また、お墓参りをきっかけに

お寺で「ハスワーク」を体験してみませんか?

| ■開催時期 | : | 通年 |

| ■会 場 | : | 寺院 / その他 |

お香づくり講座 daicate

お香づくりを体験してみよう!

日本の文化であるお香の世界に触れ、本格的な和の香りを気軽に楽しめます。さまざまな香原料の特徴を学び、香りを一つ一つ聞きながら、ご自身で調香していただきオリジナルのお香を作っていただきます。「初めてでもできる」「何度つくっても楽しめる」手づくりのお香で心豊かな気持ちになれます。

細かく刻んだお香の原料を袋や和紙に詰めて常温で楽しむお香です。香り袋とも言い、身につけたり、タンスに入れたり、お部屋に飾ったり、お手紙に添えたりとお好きな使い方ができます。

初心者でも楽しく簡単にオリジナルの香り袋が作れます。

お仏壇に供えるお線香をはじめ、お部屋で好きな香りを楽しむものなど、直接火をつけるお香で目的によって形状はさまざまです。天然の香原料を使い自分だけのオリジナルの香りは、何度作ってもやめられません。

香木など天然香料を粉末にして、蜜などで丸薬状に練り固めたもので間接的に熱を加えて楽しみます。薫物(たきもの)とも呼ばれ、源氏物語などに記されているように、平安時代には貴族がたしなみとして衣服に香りを薫き染めました。深く重厚な香りで茶の湯の席で冬の香りとして好まれます。

最も粒子の細かいお香で、片栗粉のようになめらかです。俗に清め香といわれるように、主に密教寺院などで、本尊に供えたり、読経や写経の際、手やからだに少量塗って心身を清めるために使用します。